TMS, 1С, Битрикс, CRM, личные кабинеты, тендерные площадки, ERP системы или площадки клиентов, мессенджеры, почта и личный кабинет таможни — бесконечное переключение между окнами. Знакомо?

Рассказывает Иван Бычкарь, основатель компании Кинетика TMS, автор телеграм-канала Логичный Логист.

Для кого-то такое обилие мест хранения информации уже становится настоящим стрессом. У одного моего знакомого, управляющего логистикой в крупной транснациональной корпорации, 17!!! различных систем, куда приходится вносить данные.

Почему во времена, когда в своей частной жизни мы в одном приложении в два клика решаем все свои задачи, на работе, в офисах мы вынуждены пользоваться множеством разных приложений и систем?

Это все связано с тем, что в компаниях IT-инфраструктура рождалась постепенно, на протяжении многих лет. И зачастую со временем она превращалась в своего рода «Франкенштейна» — нагромождение софта, который качественно (или не очень) связан между собой.

Я провёл исследование о том, как шел этот процесс, взял интервью у ярких представителей нашей отрасли; попробуем разобраться.

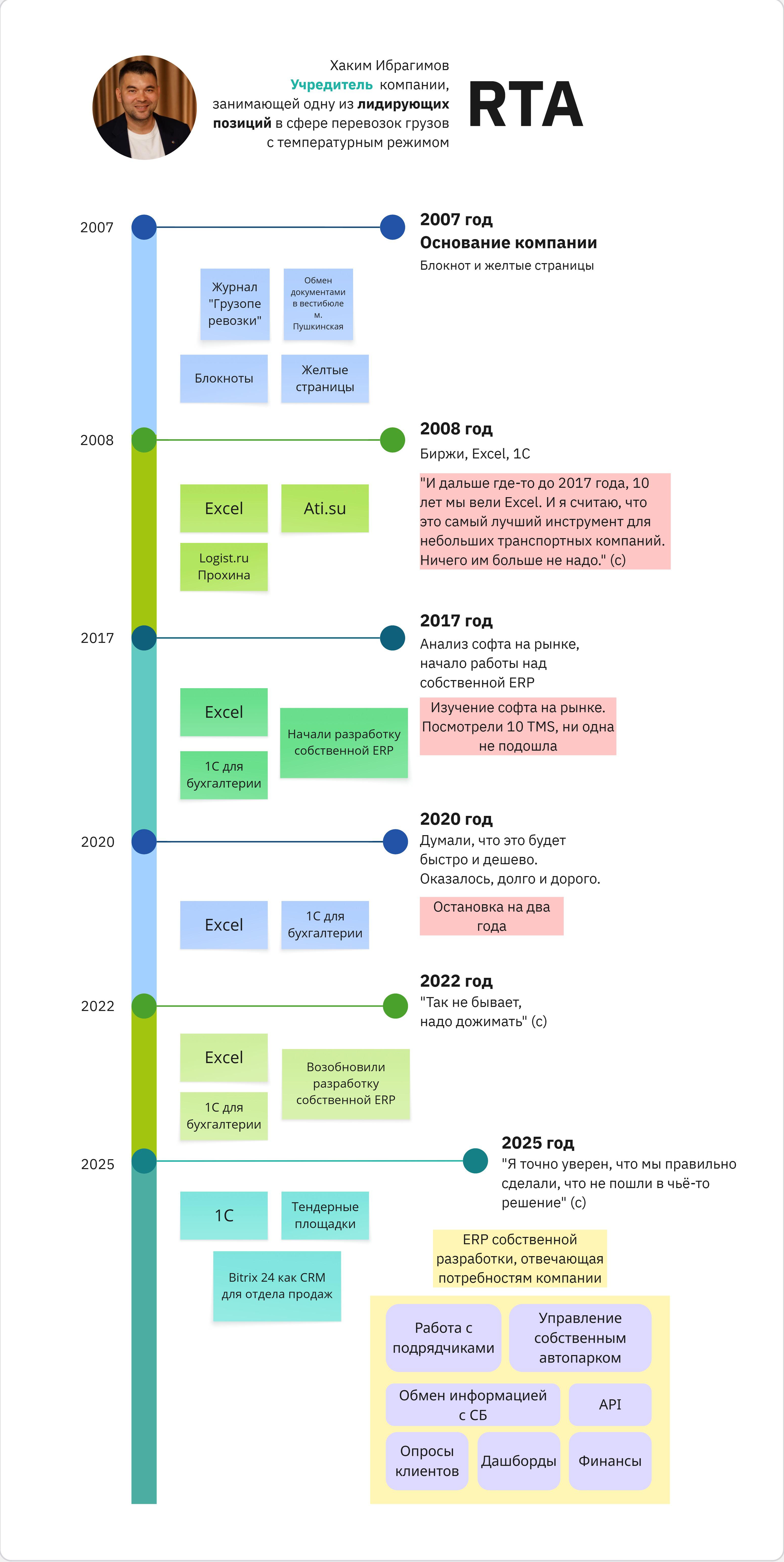

Кейс №1. Разработка собственной ERP-системы, которая оказалась единственно верным решением

Рассказывает Хаким Ибрагимов, учредитель компании, занимающей одну из лидирующих позиций в сфере перевозок грузов с температурным режимом, RTA.

Я не смогу привести здесь интервью целиком (аудиоверсию можно прослушать в моём телеграм-канале), постараюсь выделить ключевые тезисы.

Компания была создана в 2007 году. Из айти-инфраструктуры тогда были: записные книжки; блокноты; журнал «Грузоперевозки», где искали клиентов и подрядчиков, а также документооборот, который вёлся не через ЭДО, а в вестибюле метро Пушкинская.

После появился Excel и первые биржи.

И дальше где-то до 2017 года, 10 лет мы вели Excel. Я считаю, что это самый лучший инструмент для небольших транспортных компаний. Ничего им больше не надо.

В 2017 году основатели пошли на рынок искать TMS, смотреть, какие есть готовые решения.

Нашли 10. Со всеми связались, провели встречи и поняли, что нам ничего не подходит.

А проблема заключалась в том, что каждый клиент компании уникален. У всех свои требования, свой порядок работы, множество нюансов. На рынке не нашлось решений, которые могли бы учесть их все.

И было принято решение начать писать софт под себя.

Мы с айти-командой запустили этот процесс, думали, что это будет быстро и дешево. Оказалось — долго и дорого. Сегодня 2025 год, и мы продолжаем допиливать и улучшать. Но на сегодняшний день я могу сказать, что мы готовы где-то на 85-87%. Это уже не тыква, а карета.

Процесс разработки начался, работа над системой продолжалась три года. И в 2020 была остановлена, потому что денег было вложено много, но пользоваться системой всё ещё было невозможно.

Потом я решил, что так не бывает, надо дожимать.

К работе вернулись в 2022 году, и на сегодняшний день система полностью удовлетворяет требованиям компании. Вся работа, все процессы, включая управление парком из 100 собственных грузовых а/м, — всё в одном месте.

Это прекрасный и достаточно распространённый на рынке кейс. Очень многие логистические компании (включая все без исключения крупные) 10 лет и более назад выбрали путь разработки собственного программного обеспечения. Не все дошли до конца, потому что столкнулись по дороге с огромным количеством сложностей. На начальном этапе создания столь сложной системы практически невозможно точно определить сроки её разработки и стоимость. Зато в итоге компания получает продукт, полностью адаптированный под внутренние процессы, с неограниченным потенциалом для дальнейших доработок и улучшений.

Однако у этого пути тоже есть минусы:

- Индивидуальная разработка программного обеспечения почти никогда не сопровождается полноценной технической документацией. Поэтому крайне важно сохранять стабильность IT-команды на протяжении всего времени работы над системой.

- Разработка системы неизбежно требует дальнейшей поддержки и обслуживания, однако эти затраты редко учитываются в первоначальном бюджете.

- Устаревание технологий со временем становится критической проблемой. Сильно кастомизированные решения отклоняются от естественного пути развития программного обеспечения, из-за чего компании теряют доступ к новым возможностям и достижениям отрасли. Часто это приводит к созданию «Франкенштейнов» — конструкций, где между старыми и новыми системами приходится выстраивать временные «мостики».

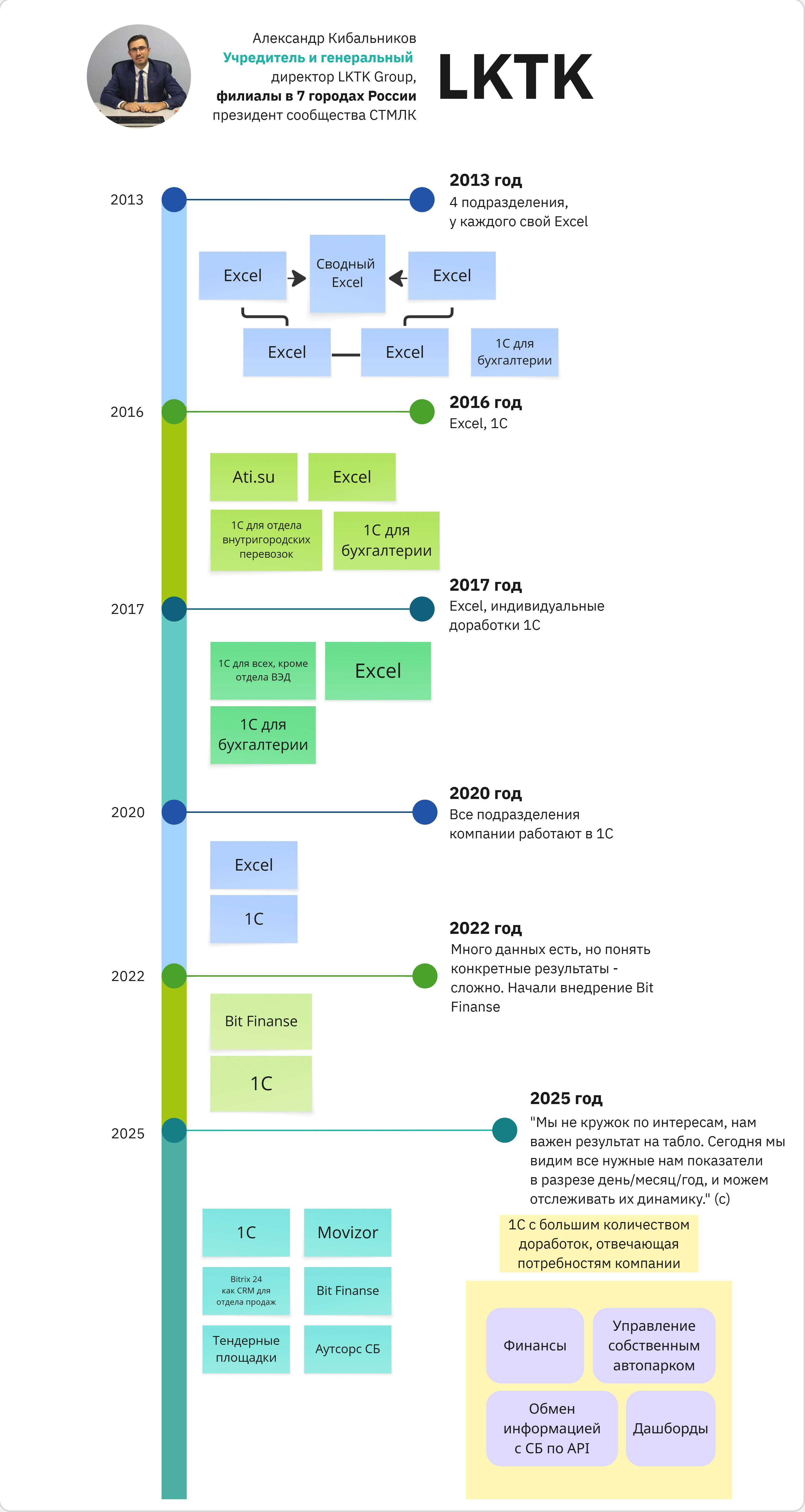

Кейс №2. 1С может всё. Индивидуальные доработки в 1С, создание своего продукта на его базе

Рассказывает Александр Кибальников, учредитель и генеральный директор LKTK Group (филиалы в 7 городах России), президент логистического сообщества СТМЛК.

В 2013 году в компании было 4 подразделения, у каждого из которых был свой шаблон Excel. Руководство сводило данные из этих 4-х файлов в один общий, бухгалтерия же работала в 1С. Это и была стартовая IT-инфраструктура.

В 2016 было принято решение, что нужно всю работу сводить в одну среду, и начались индивидуальные доработки 1С. Первый отдел «Внутригородских перевозок» получил возможность работать в 1С, остальные по-прежнему частично использовали Excel.

Через год 1С привели в состояние, когда все сделки компании администрировались в нём. Исключение составил только отдел ВЭД, для него функционала всё ещё не хватало. Кастомизация 1С продолжалась.

В 2020 году вся работа в компании перешла в 1С. Но рост компании создаёт новые задачи, и в 2022 было принято решение в дополнение к 1С внедрить Bit Finance, это продукт, который встраивается в 1С для составления кастомных отчётов и Bi-аналитики различных показателей.

Казалось бы, данных было много, информация собиралась, но получить конкретные результаты в нужном нам виде оказывалось сложно. К тому же некоторые показатели изначально считались неверно, мы находили и исправляли ошибки.

Работа с этим продуктом не сразу пошла гладко, первый подрядчик не справился с поставленной задачей. Дело даже дошло до суда, так как деньги за работу он получил изрядные, но работу не выполнил. В итоге подрядчика пришлось поменять.

Но в конце задача была выполнена. Все процессы компании ведутся в 1С, а руководство может в режиме реального времени, с удобной визуализацией снимать любые показатели. В разрезе дня/месяца/квартала/года. По конкретному сотруднику или клиенту. Видеть динамику развития всех показателей. Администрировать собственный парк машин.

Систему удалось привести в состояние, которое позволяет принимать максимально качественные управленческие решения на основании качественных и достоверных данных.

1С не стал единственной системой в компании, но со сторонним софтом были построены качественные интеграции через API. Что это за сторонний софт?

- Bit Finance

- Movizor

- Служба безопасности

- Bitrix 24 как CRM для отдела продаж.

- Тендерные площадки

- Ati.su (для прямого размещения заявок из 1С)

Была проделана огромная работа, но результатом стала качественная инфраструктура на 1С, которая позволяет компании динамично развиваться.

Это тоже достаточно распространённый кейс. 1С — один из крупнейших вендоров на нашем рынке, практически все компании в стране пользуются теми или иными решениями этой компании. Огромное количество разработчиков, интеграторов, специалистов делают работу с ним безопасным. Если не справился один подрядчик, вы всегда найдёте другого. Широкая линейка продуктов позволяет создавать практически любые конфигурации решений для вашего бизнеса.

Но и у этого пути, с моей точки зрения, есть определенные минусы:

- 1С иногда перестаёт поддерживать старые версии платформы. И если поддержка прекратилась, все свои индивидуальные доработки вам придётся переписывать заново с нуля.

- Как и самописный софт, 1С требует не только разработки, но и поддержки. Часто возникают конфликты при слиянии конфигураций, могут нарушаться структуры данных. Бюджет на поддержку обязательно нужно иметь в виду.

- Как и в случае с индивидуальной разработкой, практически никогда нет технической документации по самописным модулям к 1С. Нужно уделять внимание этому вопросу при выборе подрядчика, чтобы избегать лишних трат.

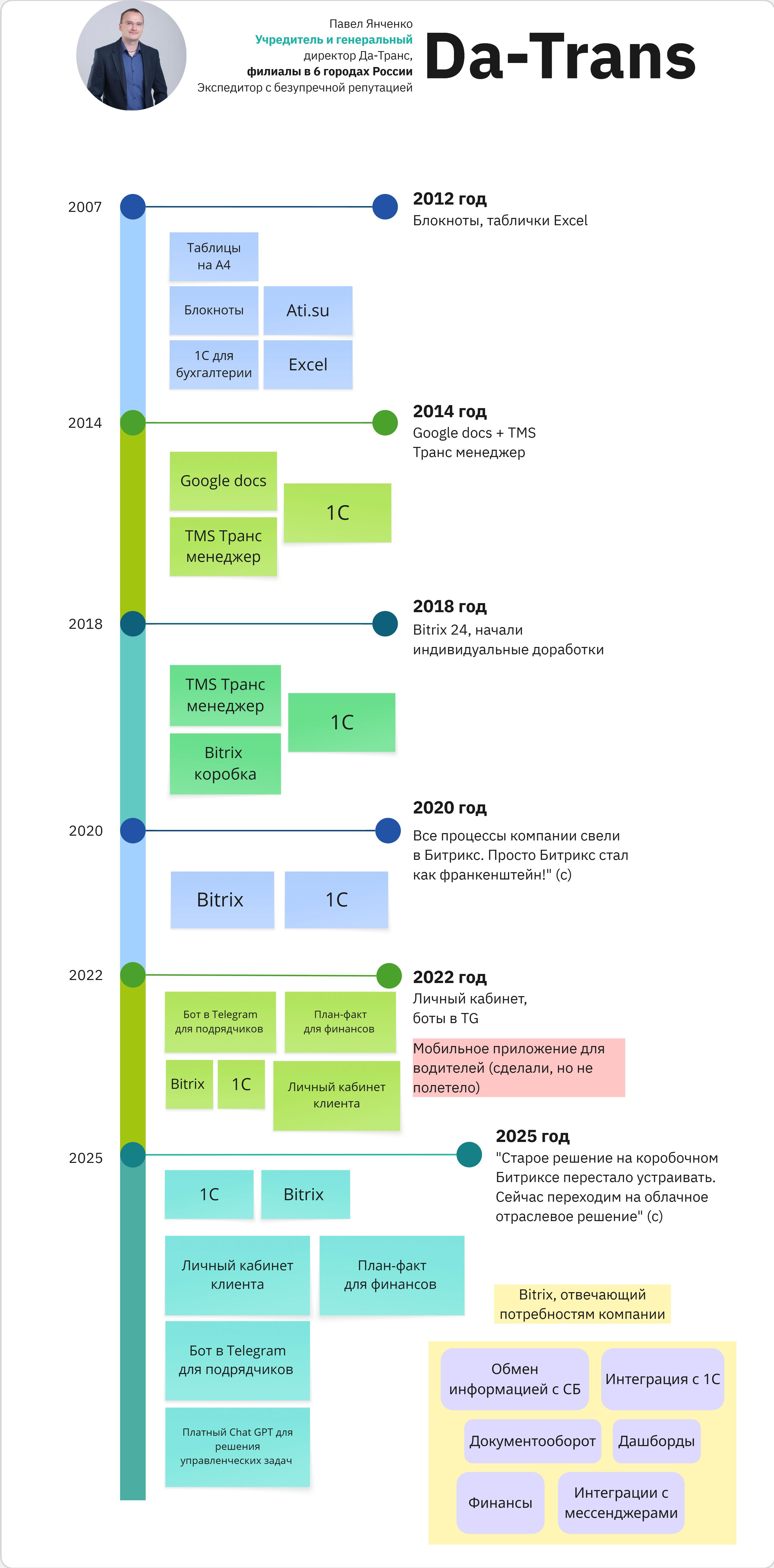

Кейс №3. Битрикс. Адаптируется под любые задачи и процессы, крайне гибкая и широко распространенная система

Рассказывает Павел Янченко, учредитель и генеральный директор Да-Транс, филиалы в 6 городах России. Экспедитор с безупречной репутацией.

2012 год. Мы начинали с бумаг. Сначала это был блокнот. Потом мы стандартизировали это в листочке А4, где была расчерчена таблица, в которую вносились все данные.

Так цифровая инфраструктура компании выглядела на старте. Потом совсем короткое время использовали Excel, а потом сразу перешли в Google docs, в файлики с общим доступом. Параллельно с ними начали использовать TMS Трансменеджер с базовым функционалом.

А в 2018 году начался переезд в Битрикс, сначала он использовался только как CRM для менеджеров, но с помощью индивидуальных доработок компания все свои процессы смогла перенести туда.

И где здесь «Франкенштейн», спросите вы? Ведь вся работа в одной программе ведется.

Мы работаем в Битриксе. Просто Битрикс стал, как Франкенштейн.

Битрикс стал обрастать сторонними модулями, связями по API, а также интеграциями. Павел всегда достаточно много внимания уделял цифре, и на базе инфраструктуры Битрикса были созданы:

- Личный кабинет для клиентов на сайте компании;

- Мобильное приложение для водителей (не полетело);

- Телеграм-бот для водителей и подрядчиков (в качестве альтернативы мобильному приложению);

- Телеграм-бот для клиентов;

- Интеграция с приложением по финансовому учету;

- CRM для менеджеров дополнилась системой учёта сделок и контролем документооборота;

- Настроено взаимодействие со Службой Безопасности через API;

В итоге удалось доработать систему так, что вся «управленка», весь учёт, вся текущая деятельность компании оказалась в одной среде. И это очень хороший результат.

Текущее коробочное решение перестало удовлетворять потребности: несмотря на улучшения оборудования, оно стало работать медленнее, чем хотелось бы. Кроме того, в облачных сервисах появились новые технологии и опции, которых в коробочной версии нет. В результате компания начала процесс перехода на облачную инфраструктуру Битрикса и адаптации отраслевого решения под внутренние процессы. Однако это по-прежнему остаётся Битрикс.

Отдельно хочу заметить, что Павел — один из немногих известных мне руководителей в логистике, кто смог найти практическое применение нейросетям и успешно интегрировал их в работу. В платной версии ChatGPT (той, которая запоминает и хранит контент) на протяжении долгого времени накапливалась переписка, обогащённая данными, документами, записью совещаний и длинными голосовыми сообщениями с рассуждениями о работе компании. Благодаря этому «обученная» LLM начала выдавать впечатляющие результаты. Она помогает в юридической работе с договорами, создала на основе знаний о компании «Книгу новичка» для адаптации новых сотрудников (требующую лишь незначительной доработки, результат получился очень достойный), а также помогает выстраивать работу с сотрудниками.

Считаю, что с помощью GPT слабый управленец может подняться до среднего уровня, тогда как без GPT даже менеджер среднего звена рискует регулярно допускать ошибки из-за потери фокуса. Мне особенно нравится использовать GPT для структурирования информации — он отлично выстраивает структуру, не забывает детали и способен удерживать большой контекст.

А вы пробуете подобным образом учить под себя нейросети? Я такой эксперимент точно проведу.

Как резюме — в этом кейсе мы видим третий достаточно распространенный вариант построения инфраструктуры. Использование Битрикса, найм специалистов по нему в штат компании и его бесконечная, ограниченная только фантазией руководителя и бюджетом, доработка. И этим способом тоже можно добиться отличных результатов. Битрикс также имеет огромное количество специалистов и компаний интеграторов, это создаёт безопасность и возможность полностью контролировать свою инфраструктуру.

Минусы здесь схожи с доработками 1С:

- Кейс: коробочная версия технологически отстала от облачной, поэтому многое из написанного под себя приходиться переписывать заново.

- Поддержка такого решения также будет постоянной, и либо в штате, либо на аутсорсе нужно держать под это команду.

- Как и в случае с 1С — возникает определенная зависимость от разработчиков, которые полностью разбираются в продукте и его обвесе из интеграций.

По всем трём кейсам главный, с моей точки зрения, минус — это сроки и стоимость создания инфраструктуры этими способами. Это долго и дорого. И требует постоянного, полного вовлечения руководителя в процесс. Однако 10 лет назад было мало альтернатив, а сегодня они есть.

Если вы сейчас понимаете, что отсутствие IT-инфраструктуры мешает расти вашей компании, что бардак в процессах стоит много денег и времени — мы можем предложить вам готовое решение.

Это Кинетика TMS — система, которая создавалась логистами для логистов и закроет 90% ваших проблем, а также имеет все необходимые для работы интеграции с внешними сервисами. Оставшиеся 10% — решим за счёт возможности гибко подстроить TMS под ваши процессы и индивидуальных доработок.

Мы не предлагаем вам подстроить свой бизнес под софт. Мы даём вам софт, который подходит вашему бизнесу.

Вам не нужно будет составлять и контролировать выполнение тысяч технических заданий, мы уже сделали это за вас. А развернуть систему можно как на вашей инфраструктуре, с возможностью работать даже в локальной сети без интернета, так и в облаке. Без потерь в качестве обслуживания и обновления функционала.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://tms-knk.ru, там же можно заказать презентацию TMS или бесплатную консультацию по айти-инфраструктуре вашей компании.

С полными аудиоверсиями интервью, а также с интересной информацией и кейсами про айти и цифру в логистике, можно ознакомиться на канале Логичный Логист, подписывайтесь, мы ведём его для Вас!

Узнали в одном из кейсов ситуацию в своей компании? Пишите в комментариях.